Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

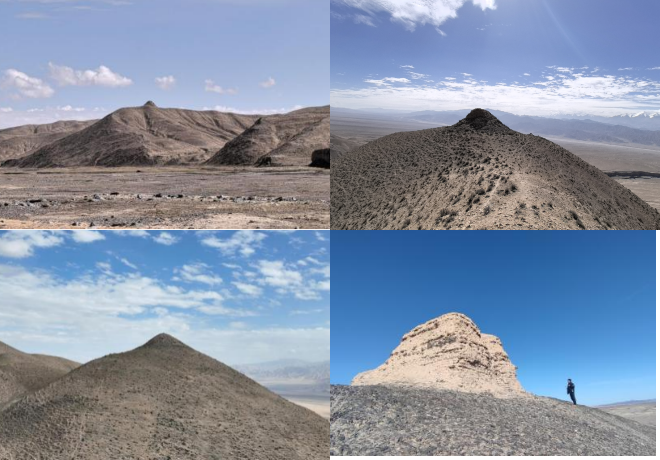

烽燧是古代传递军事信息快且较有效的方法之一,白天点烟叫做烽,夜晚放火叫做燧。汉武帝元狩至天汉年间,为了加强对北方各少数民族的统治以及防御匈奴的袭击,增设张掖、敦煌两郡后修筑河西汉长城,在汉长城沿线修筑了众多烽燧。

今天,我们在肃北蒙古族自治县境内,疏勒河沿岸及马鬃山脉依然能看到几十座2000年前的烽燧遗址,它们与汉长城并存,构成了一个完整的军事防御体系。西汉时期,不仅可以切断北边匈奴与南边羌人的联系、防御外敌翻越祁连山、阿尔金山侵入河西走廊,更是汉王朝维护西域稳定、保障丝绸之路畅通的军事报经线。汉代烽燧遗址是嵌在河西汉长城两侧的一颗颗明珠,它们的作用就像现在的无线通迅信号塔,若发现敌情,第一墩燃起烟火,传递到第二墩、第三墩……一直到长安,想想是多么的壮观,就这样护卫着汉王朝边境的安定。

汉代烽燧遗址是嵌在河西汉长城两侧的一颗颗明珠,它们的作用就像现在的无线通迅信号塔,若发现敌情,第一墩燃起烟火,传递到第二墩、第三墩……一直到长安,想想是多么的壮观,就这样护卫着汉王朝边境的安定。

肃北地区尚保留汉代烽燧68座,其中,肃北南山区党城湾镇、石包城乡,祁连山以北一线分布密度最高。顺着丝绸之路一路向西,每相隔几公里就耸立一座,连绵相望。

现存烽燧遗址在肃北境内分布有三条线: 第一条线从肃北县党城故址向东南,穿越野马河,与第二条烽燧线在石包城重合,北接瓜州锁阳城,东接玉门昌马烽燧。第二条线东鱼儿红黑沟烽燧,沿石包城,西止肃北党城故址。第三条线从金塔西向西行,沿马鬃山脉,西至新疆东边界的黑山墩烽燧,沿途与瓜州烽燧重合。

目前肃北烽燧遗址保存最完整的是大石板墩烽燧。它位于肃北马鬃山镇西南40千米处。遗址基座平面呈圆形,直径 4.5 米,高4.4米,占地面积约15平方米。建筑方式与肃北南山汉代烽燧基本一致,烽体为砂石层间夹植被的枝干,如戈壁骆驼刺、芦苇枝等,外层用石块一层一层垒筑而成。烽燧虽常年受雨水、风力等自然因素的侵蚀,却依然保存完整。

最雄伟的烽燧是德勒诺尔烽燧,它位于肃北县党城湾镇南76公里,是野马河烽燧群中最高且最具代表性的烽燧。烽体地基平面呈正方形,由基地往上逐渐缩收呈梯形,斜坡面残高9.2米,烽燧内部用砂石、夯土层间叠夹芦苇及红柳枝等,一层一层垒筑,外部用石块包筑而成,北侧墙面有用石块垒起的登烽台梯,可达顶部。

2000多年来,这些烽燧在河西走廊遥相呼应,巍然屹立,纵横伸展,见证着汉朝对河西走廊的经略。为我们研究汉代边塞军事设施、屯成活动、中西交通等提供了不可多得的实物资料。